我国石质文物分布广泛、规模宏大、体系完整,集建筑、雕塑、壁画、书法等艺术于一体,集中体现了中华民族的审美追求、价值理念、文化精神。长期以来,石质文物在自然环境与人为干扰的叠加作用下,不仅面临层裂、盐蚀、结构开裂等渐进性劣化问题,还因地处地震频发区域,持续承受地震冲击等突发荷载带来的高风险。

为攻克上述技术瓶颈,上海师范大学建筑工程学院岩土工程创新团队与敦煌研究院持续深化合作,依托甘肃省科技进步一等奖的研究成果,构建了一套融合离散元法与多尺度响应分析的高精度结构劣化评估体系。该论文《Discrete element simulation of damagemechanisms in stone cultural relics underdynamic impact》近期发表于Nature旗下期刊《npj heritage science》,由我校建筑工程学院土木工程专业硕士研究生钟华锹担任第一作者,上海师范大学为第一完成单位。建筑工程学院朱哲皓与敦煌研究院张博共同担任论文通讯作者。

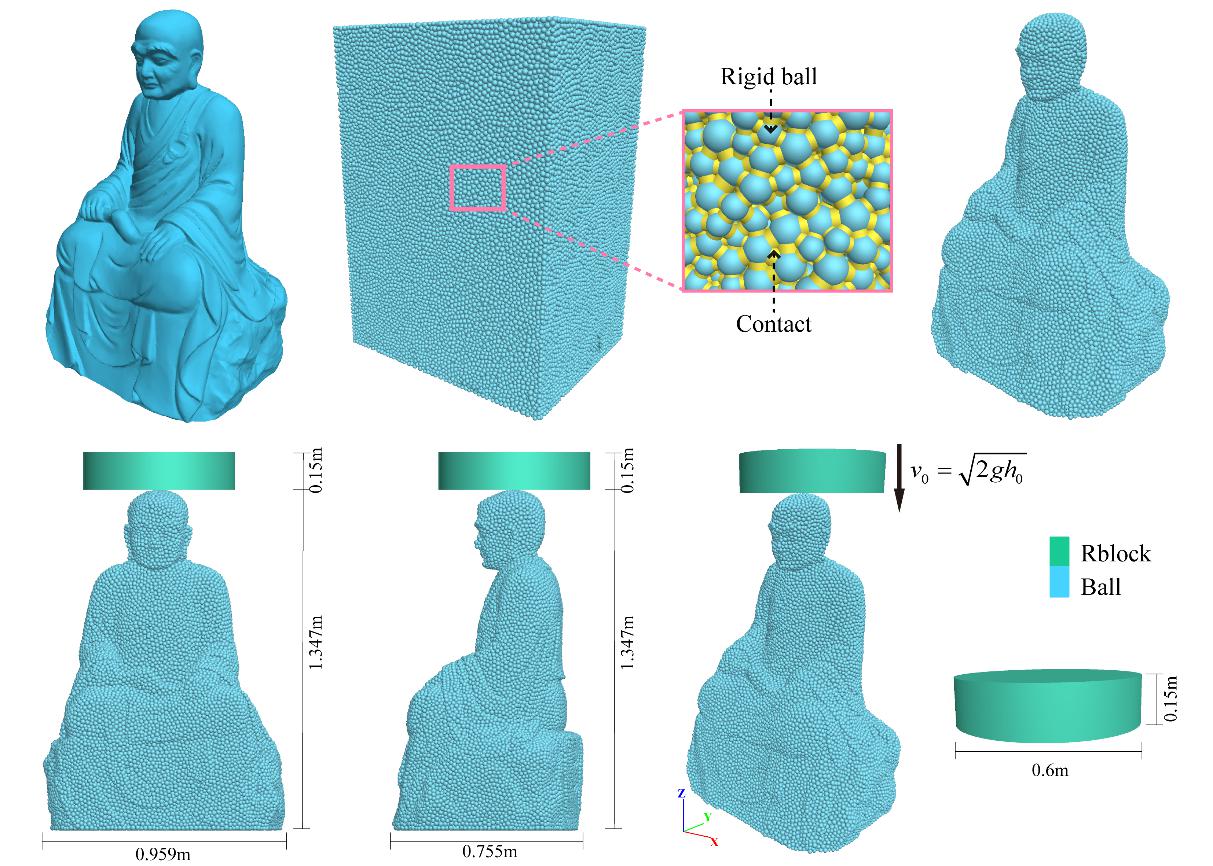

研究首次将离散元方法系统引入文物保护领域,通过融合佛像复杂几何形貌与岩石材料力学参数,构建高精度DEM模型,模拟六种坠落高度(0.25–1.50 m)下石窟寺顶板剥落的典型冲击场景,全面解析冲击载荷作用下佛像的力学响应与损伤演化机制。

DEM佛像模型及荷载设置

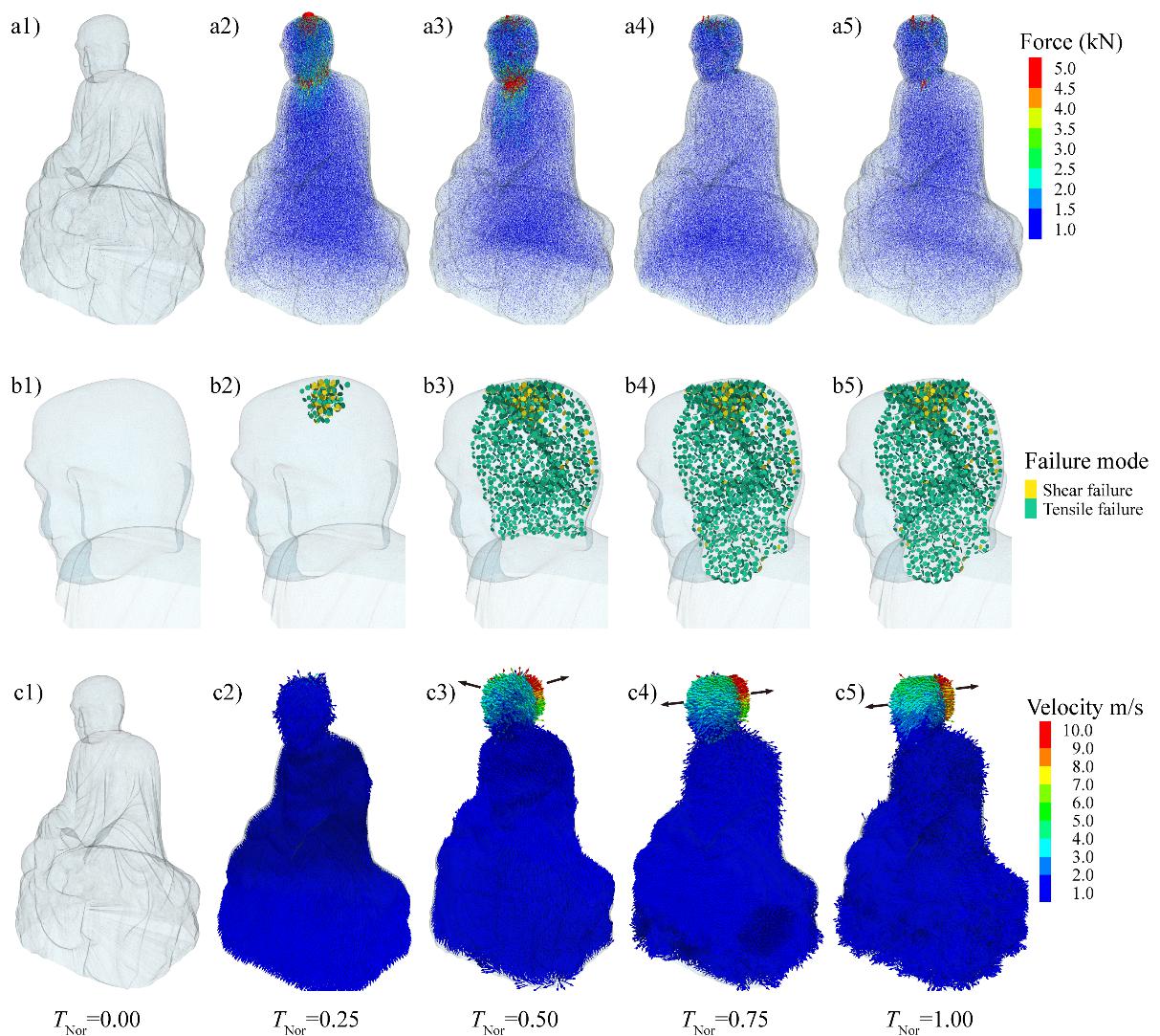

根据典型1 m坠落冲击的模拟结果,研究揭示了佛像从初始受载到最终破坏的完整物理过程:初期,颈部与接触区域形成高压应力集中区,张拉与剪切破坏同步萌生;中期,张拉裂隙迅速扩展,占据新增断裂的90%以上,径向贯穿裂缝贯穿头部,应变能迅速累积并驱动损伤比陡升;末期,裂隙扩展减缓,结构断裂基本稳定,应变能转化为碎片动能,局部高速碰撞引发能量耗散峰值。

佛像在冲击荷载作用下的力场、裂隙以及速度场演变过程

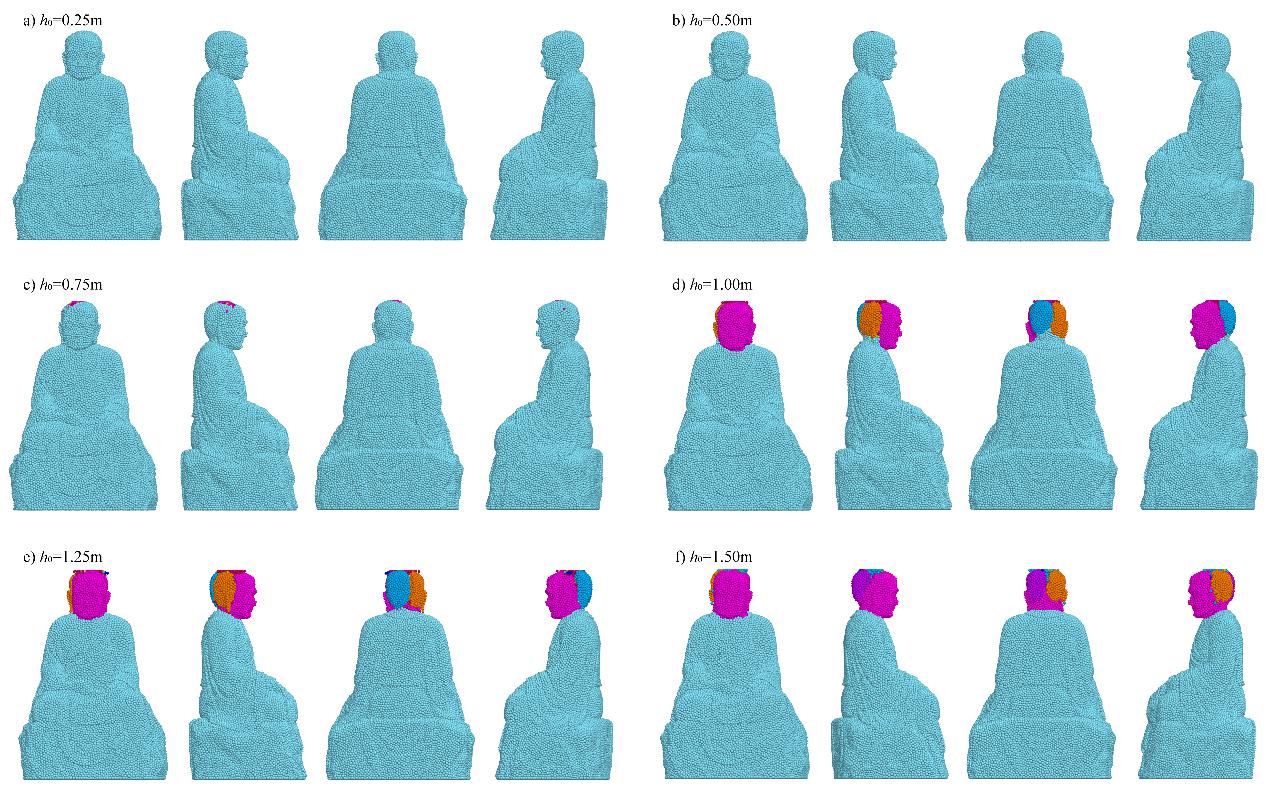

进一步模拟结果表明,在不同冲击强度下,佛像呈现出显著分化的破坏模式:低冲击强度易引发表层颗粒脱落,中等强度易导致局部破坏,而高冲击强度则会触发佛像头部贯穿性断裂,并伴随碎片飞散等严重失稳现象的发生。

佛像在不同坠落高度下的破坏模式特征

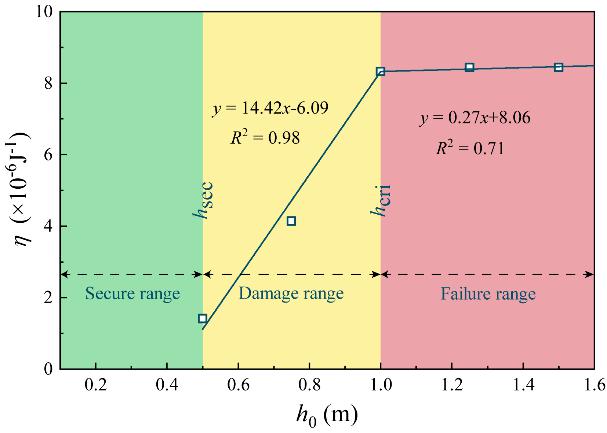

基于上述研究,课题组首次提出“应变能损伤指标”用于刻画输入能量向结构损伤的转化效率,明确了冲击能量与损伤程度之间的定量关系,并提出两个具有工程意义的临界高度,为石质文物抗冲击性能评估与快速风险分级提供了理论支撑。

坠落高度和应变能损伤指标的关系曲线

该成果不仅为石质文物在极端工况下的安全性评价提供了新的数值手段,也为构建遗产保护风险评估体系奠定了方法学基础。该方法可以推广至更多类型的文物及复杂环境场景中,为我国乃至全球文化遗产保护提供坚实的工程支撑与技术路径。